近日疫情反覆,政府亦實施「限聚令」鼓勵市民盡量留在家中抗疫。不少人在家儲備大量糧油罐頭等食品,以備不時之需。今日香港消費者委員會(下稱消委會)公佈了一項罐頭魚營養及安全檢測,發現不少罐頭食物中含有殘留金屬物質,而鈉含量亦相當高,大量食用會影響孕婦與胎兒健康,大家儲糧時要三思,若果正在陀 B 或家中有幼兒,應該考慮食用其他類型食品。

消委會測試了 46 款罐頭魚類食品,當中主要包括鯪魚、沙甸魚,以及吞拿魚,到底罐頭食品能否保留新鮮魚的營養價值,其添加物又會否嚴重影響健康?

在消委會測試的吞拿魚樣本當中,9 成樣本驗出含「甲貢汞」,「汞」俗稱水銀,「甲貢汞」是毒性最強的汞形態,當中一款樣本中售價最貴(HK$149)的吞拿魚罐頭,被驗出水銀含量最高,達每公斤 0.28 毫克,達修訂規例上限的一半。

人類進食水銀可能損害神經系統,對胎兒影響尤其嚴重。

是次調查結果發現,在測試的 19 款沙甸魚樣本當中,當中的 17 款,即超過 9 成驗出金屬污染物「鎘」,在 3 類罐頭中,鎘污染情況最為嚴重。當中兩款標示來自泰國的沙甸魚,其鎘含量更略超修訂規例標準。人體長期吸收鎘,會造成慢性中毒,或造成不可逆轉的腎功能障礙。

而 19 款沙甸魚中又有 9 個樣本驗出含有「二噁英樣多氯聯苯」,6 款含「非二噁英樣多氯聯苯」,遠比另外兩款罐頭多。「多氯聯苯」是工業污染物,被列為「令人類患癌」的物質。幸而驗出的成份含量不算高,不易構成致癌風險

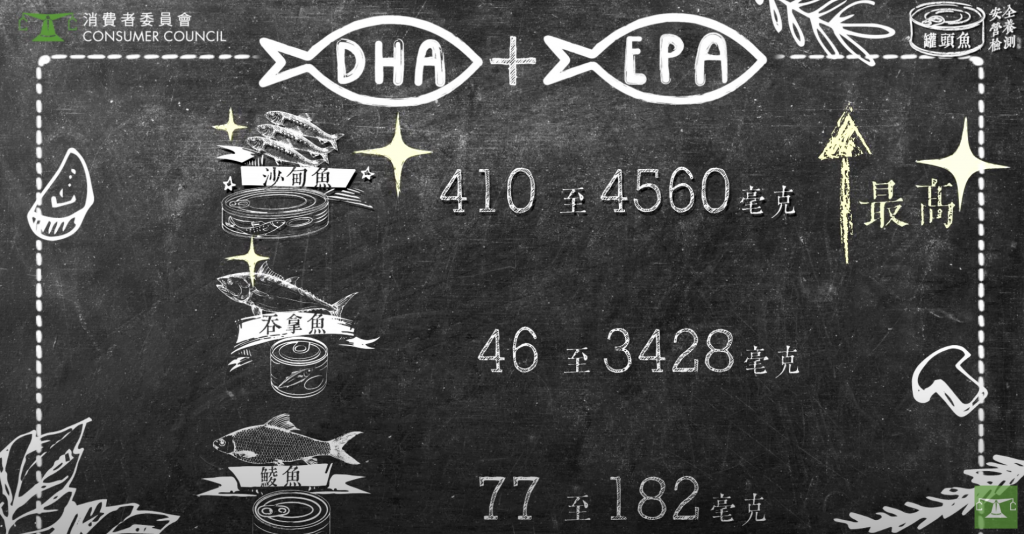

是次消委會測試了 7 款鯪魚肉罐頭,當中全部被驗出鈉含量相當高。而另外兩款醬汁浸沙甸魚及一款油浸吞拿魚,亦驗出含鈉量高。雖然魚類含有豐富的 Omega 3、脂肪酸 DHA,以及 EPA,多吃有助減低患上心臟病的風險,但測試後發現,沙甸魚與吞拿魚所含有上述營養成份不相伯仲,而鯪魚所含上述營養成份則相對低很多。

「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚

「金龍牌」辣椒豆豉鯪魚

「長城牌」豆豉鯪魚

「珍寶」欖角鯪魚

「天龍」豆豉鯪魚

「Ramirez」Sardines in Natural

「Connetable」Sardines in Oil with Chillies

「Hagoromo」Canned Sardine

「John West」(尊西) Sardines in Brine

「Lou Ferrignade」Sardines with Tomatoes And Herbs of Provence

「Tesco」鹽水浸沙甸魚

「雄雞標」低脂水浸吞拿魚片

「船長之選」葵花籽油浸 吞拿魚片

「Hoko」Light Canned Tuna Flake (boil plain) 4S

「佳之選」 植物油浸吞拿魚

「美味牌」礦泉水浸吞拿魚